在自家校园里发现新物种!这是许多昆虫学者或爱好者梦想而不得的事情,却由永利yl23411集团官网入口学生许振邦、杨子义实现了!他俩在永利yl23411校园内发现了长须蝠蛾属未被描述的新物种,相关成果以“Two new species of Palpifer Hampson (Lepidoptera: Hepialidae) from Yunnan, China”为题发表于国际权威动物分类学期刊Zootaxa。

许振邦(右)和杨子义(左)讨论蝙蝠蛾研究

蝙蝠蛾科昆虫作为鳞翅目昆虫中一个古老而神秘的类群,因其幼虫与虫草菌真菌独特的寄生关系而闻名,冬虫夏草便是最广为人知的一种。鲜为人知的是,蝙蝠蛾科的大部分物种是植物和朽木的钻蛀昆虫,例如长须蝠蛾属物种,其幼虫通过钻蛀天南星科植物根部获取营养,这一特殊习性被昆虫学界所关注,但由于蝙蝠蛾成虫多活动于黄昏且采集难度大,相关研究至今仍匮乏。

2024年6月,永利yl23411集团官网入口生态与环境学院本科生杨子义在校园中进行生态观察时,采集到一只具有典型长须蝠蛾属特征的蝙蝠蛾个体。由于此前未有长须蝠蛾在昆明分布的报道,杨子义随即联系了国际河流与生态安全研究院胡劭骥研究团队从事蝙蝠蛾研究的博士研究生许振邦。经对标本初步观察,两人认为该种蝙蝠蛾大概率是一个新物种。随后,他们对标本进行DNA取样、展翅、拍照、生殖器解剖并记录等,胡劭骥研究团队开始了对该蝙蝠蛾个体的研究,杨子义积极参与其中。

由于长须蝠蛾的研究文献和标本大多由外国研究者完成,国内研究有限,且国内研究多集中在冬虫夏草寄生的虫草蝠蛾药用研究等方面。于是,许、杨与美国昆虫学家John Grehan教授取得联系并开展国际学术协作,获得了大量外国研究者曾发表的蝙蝠蛾分类研究资料,尤其是2023年发表的丽江长须蝠蛾Palpifer climoi以及长须蝠蛾模式物种六点长须蝠蛾P.sexnotatus的相关资料。此外,他们对所采标本的DNA与分子鉴定数据库中的长须蝠蛾DNA进行分子遗传距离计算。最终,通过分子生物学手段辅助形态学分析结果,确认该标本为长须蝠蛾属未被描述的新物种。

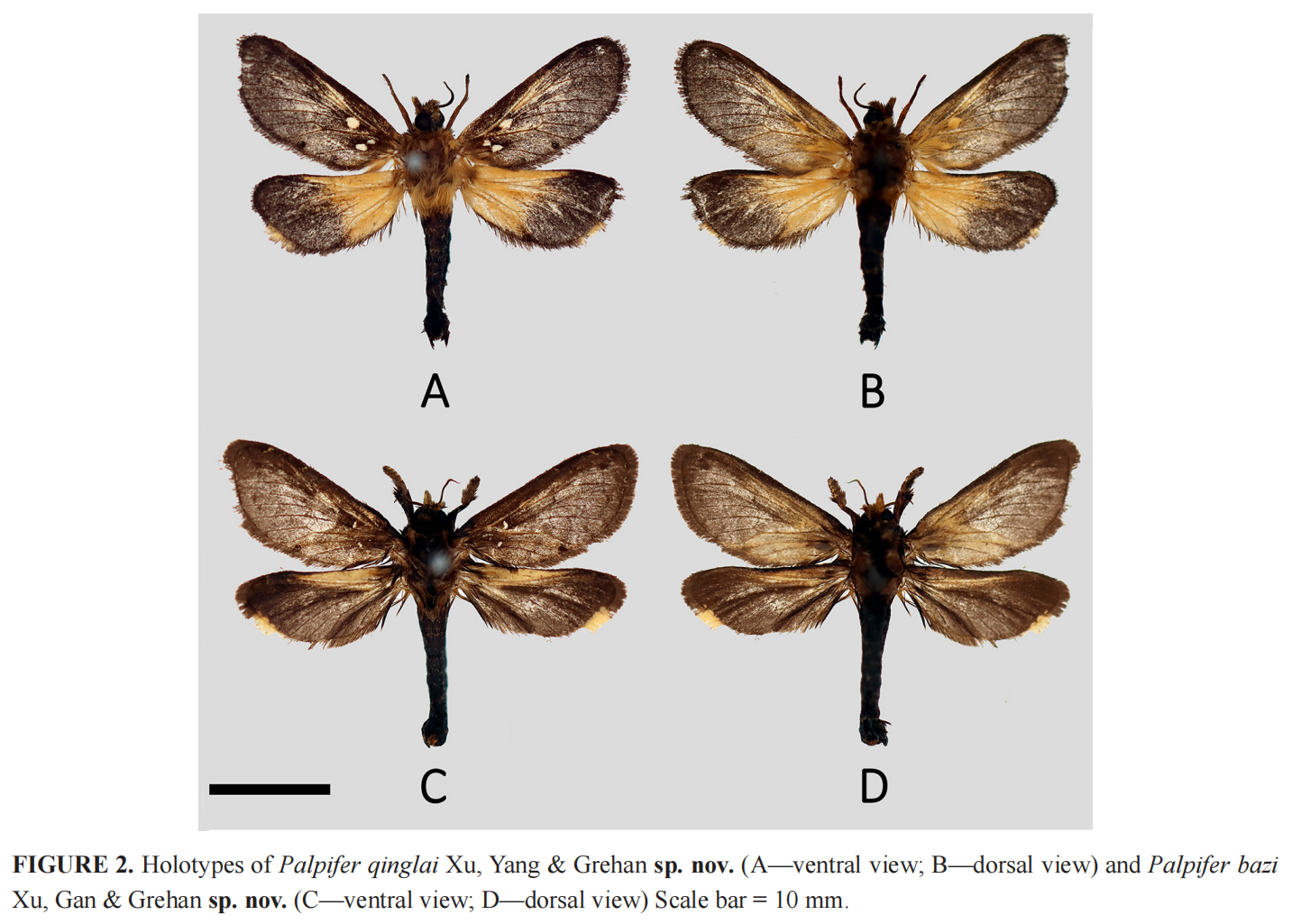

庆来长须蝠蛾(A-B)八子长须蝠蛾(C-D)

在随后半年内,研究团队又发现,在红河州蒙自市采集的长须蝠蛾也属于新物种。最终,该两个新物种以“Two new species of Palpifer Hampson (Lepidoptera: Hepialidae) from Yunnan, China”为题发表。其中,在永利yl23411校园内发现的物种以曾担任永利yl23411校长的中国现代数学先驱熊庆来先生(1893–1969)名字命名,即Palpifer qinglai Xu, Yang & Grehan,以致敬熊庆来先生对永利yl23411早期建设及中国高等教育事业作出的杰出贡献。红河州发现的物种以赠送标本的八子植物园名字命名,即Palpifer bazi Xu, Gan & Grehan。以上两个物种的模式标本现均保存于中国科学院昆明动物研究所。

引导许振邦和杨子义克服种种困难开展研究并最终发表科研成果的,是他们强烈的科研兴趣。在学校里,他们同其他热爱自然与昆虫的小伙伴共同创建了兴趣小组,调查研究分布于学校以及云南的昆虫。杨子义主持并参与了多个昆虫研究项目,其中的大创项目“昆明市五区昆虫资源调查与彩色图鉴构建”以“优秀项目”结题。杨子义还参与以“One new species of Phryganogryllacris (Orthoptera: Ensifera: Gryllacrididae) from Yunnan, China”为题发表的云南红河一杆蟋螽新种研究。许振邦也从小对昆虫研究有着浓厚兴趣,在永利yl23411攻读硕士研究生以来,他积极开展鳞翅目昆虫多样性研究,主持了校级重点项目“永利yl23411呈贡校区资源昆虫生物多样性本底调查”,还参与了《中国天蛾图鉴》的编写工作。许振邦在考取博士研究生后,参与了国际河流与生态安全研究院胡劭骥老师课题组的王敏专家工作站项目,为完善云南省鳞翅目昆虫资源多样性的本底数据持续努力。

来源:生态与环境学院、国际河流与生态安全研究院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲 终审:宁莉